8月18日~8月22日に台湾の淡水区で開催されたCASE2014にてM2山本遼平が研究発表を行いました.

Influences of Lug Motion on Lug-soil Reaction Forces in Sandy Soil : Ryohei Yamamoto

発表後は台北市内を散策しました.

文化や風習は日本にとても近く,特にストレス無く過ごすことが出来ました.

文責:山本

テストも終わってのんびり研究をしている今日この頃、、、

「虫取りしよう!」

っということで20歳半ばの男たちによる虫取り大会が行われました。(大会っていうほどではないですねw)

ねらいは当然カブトムシです。

「生物模倣」も当研究室の研究テーマの一つになるので、昆虫を捕まえてしっかり観察することも非常に大事なことなのです!

虫取りはまずエサ作りから始まります。

~材料~

・バナナ 3本

・イースト菌 1袋

・焼酎 適量

~作り方~

材料を練って醗酵させます。

上記の過程を経てできたのがこちら、香りはいかがでしょうか??

「……バイオウエポン」

すごい匂いでしたので、虫もたくさんよってくるでしょう。

さて、 疑問に思う方もおられるかもしれませんが虫取り大会はBKCで行います。意外とBKCにはクヌギやらなんやら森が生い茂っているので昆虫たちの集う場所の複数あります。

さっそくエサをセットしにいきます。

計8か所セットしました。これで虫も来るでしょう!

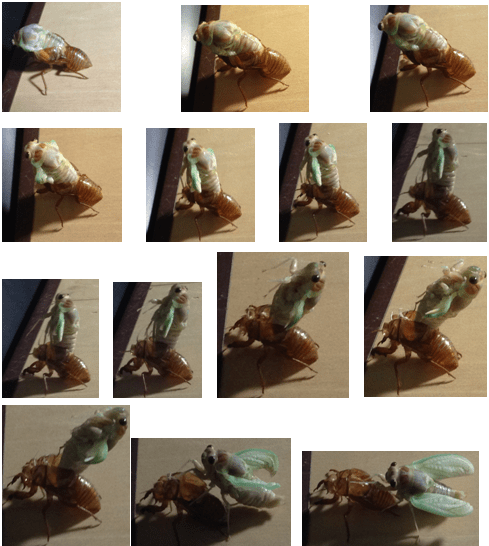

セットしている途中でアブラゼミ(羽化前)をゲット!

こいつはお手柄だぜ…!!ヽ(●´3`)ノ

ちゃんとこのセミが羽化する一連動作も記録しましたよ~♪

セミの腹筋ってすごいですね、一点でしか接してないのにちゃんと体勢を戻れるんですね!

PM22:00

日は落ちた。カブトムシも集まって来る時です。

さっそくしかけたエサを身に行ったのですが…

いない…( ̄▽ ̄;)!!

え、めっちゃくさかったやん。材料的な問題?時間的な問題??

いろいろと思考めぐらしますが、カブトはエサに寄らず(;д;)

しかし、これでは虫取り大会は終われません!エサをセットしていないところも探します!すると…

いました!

大学内をくまなく調査した結果、カブトムシ♂*3,♀*1取れました。

カブトムシにとっては樹液>>>>>作ったエサだったんでしょうね。

私はこのあと帰ったのですが、AM2:00にも探査に行ったらしく、翌朝くるとカブトムシの数は倍に増えてました。(その後採ったカブトムシ、セミはリリースしました。)

久しぶりに少年の心に返った一日でした。

See you next time!!

OB西村がJASSO奨学金の全額返済免除者に、D1松野が半額返済免除者に認定されました。

コメント:西村太貴

私、西村太貴は「日本学生支援機構大学院奨学金」の全額返済免除者に選ばれました。研究成果が評価され返還免除が決定し、とても嬉しく思います。このように評価されたのは、馬先生や研究室の皆様を始め、多くの方の手厚いご指導とご協力あってのものです。本当にありがとうございました。

研究室にいた頃、「どうすれば配管内を自由に検査できるロボットを作ることができるか」を常に考えて研究を進めてきました。愛着を持って研究を行いながらも、積極的に周囲の助けを借りることにより論文投稿や学会に参加することができ、今回のように奨学金免除者に認定されたのだと思います。

奨学金返済免除のことを抜きにしても、論文投稿や学会発表などは、自身の経験値を上げ、研究へのモチベーションを高め、就職活動での大きな武器となりました。最後に、皆様の研究の発展を心からお祈りします。

コメント:松野孝博

私は日本学生支援機構大学院奨学金の半額返済免除者に選ばれました。私が大学院内で達成できた成果は国内学会での発表三回と国際学会での発表二回ですが、そのいずれも(特に国際学会においては)先生の厚いご指導と研究室の皆様のご協力があって達成できたものです。これらの成果が評価され奨学金の半額返済免除者に選ばれることができました。先生と研究室の皆様方に大変感謝しております。本当にありがとうございました。

私が今回申請させていただいたこの奨学金は学生のための借金です。そして、通常の奨学金と同様に連帯保証人を必要とします。私は家族に保証人を依頼しましたが、学生のうちから借金をすることに対して反対でした。しかし、私は大学院後期課程に進みたいと強く思っており、そのためにもこの奨学金を借りたいと考えておりました。そのため、借金は作らないように全額免除を達成することを条件に、最終的に保証人のサインを頂きました。

全額免除を目指して私が努力したことは以下の三つです。

・細かい研究計画の作成

・外部での発表

・研究以外の活動も積極的に参加

結果的に私は半額免除となりました。学生生活を続けようとしている私にとって返済額が一部免除されることは大変ありがたいことです。しかし、それと同時に自分の立てた目標と他人と約束したことを達成できなかった事を深く反省しております。今までの怠慢な態度を見直し、それ相応の覚悟とこれからの見直しを今一度行っていきます。

6月上旬に開催された学会”ICRA2014”に出席するため、本研究室から4名が香港を訪問しました!

4人の発表研究内容はこちら↓

Mohamad Nor, Norzalilah

”CPG-Based Locomotion Control of a Snake-Like Robot for Obstacle Avoidance”

Kakogawa, Atsushi

”An In-Pipe Robot with Underactuated Parallelogram Crawler Modules”

Ren, Chao

”A Continuous Dynamic Model for an Omnidirectional Mobile Robot”

Yang, Yang

”Effect of Lug Sinkage Length to Drawbar Pull of a Wheel with an Actively Actuated Lug on Sandy Terrain”

4人が現地に到着してまず驚いたのが気温と湿度。香港は亜熱帯気候に属するだけに日本と比べてもどちらも高いようです。

加古川さんはひとりで香港島の景色や市場、食べ物を楽しんだようでした。

おわり

先日のバカゼミで製作した陶器が焼き上がり、馬研究室の元へ届きました。非常によい焼き上がり&塗装で投稿者も大満足♪

さて、せっかくなので先日のバカゼミの詳細について今回はお伝え致します。

まずバカゼミとは「バカなこと普段の研究とは関係のないことを真剣に研究し、プレゼンテーションするゼミ」です。今年は「へそで茶を沸かす方法」や「うそ発見器」、「アッカーマンリンクを用いた自転車」など非常に興味深い研究が多かったです。そんな猛者ぞろいの中今年の優勝者が彼ら↓↓↓

「自転車を用いた自作PC」を作成した周さん、「男性のそそる女性の部位とやわらかさの相関関係」について現物を用いて調査した矢野さんのお二方でした。(学部生と院生の中からそれぞれ優勝者を決めました。)お二人とも自分の研究と変わらないハイクオリティーな研究で白熱したプレゼンテーションを行ってくれました!

そして、夜はBBQ~♪

投稿者はこの時にんにくを生で食べることを初めて知りました。

翌日の陶芸教室では思い思いの茶碗やマグカップを作成しました。余談ですが投稿者の作品はインド風ランプを作成しようとしてミルクポットになってしまった作品です(ToT)

さてさて、こんな感じで1泊2日の合宿は楽しく終えることができました!来年はさらに楽しい合宿をできたらと思います。来年企画するのは私なのかな…つら

最後になりましたが、馬研究室OBの方々バカゼミをさらに盛り上げてくださったり、後輩たちにたくさんのアドバイスをして頂いたり、この度は大変お世話になりました。来年もぜひとも参加していただけたらと思います。

それでは今回はここで終わらせて頂きます…See you next time!!

文責 やまがみたいじゅ

発表形式はポスターセッションで、プレゼンを聞く人との距離が近いため、発表内容に関して充実した議論を交わすことが出来ました。

ポスターセッションでは、オーラルセッションと異なり、プレゼンの途中でも質疑応答を行うことが出来るため、初めて自分のプレゼンを聞く側の人にとってどこの説明が理解し辛いかなどを随時確認できることが特徴です。

質疑応答では、これまでのゼミ等で指摘されなかった部分への質問があるなど、アドバイスも含めて自分の研究を進める手掛かりを多く得ることができました。

この学会では、自分の発表時間(コアタイム)以外は自由に会場を移動できるため、他分野の研究者のブースや企業ブースなどに足を運ぶことで面白い研究を発見することもできました。

文責 米山

・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・

Atsushi KAKOGAWA

“A Pipe Inspection Robot with Three Underactuated Paralellogram Crawler Modules”

Yang YANG

“Controlling of a Wheel with an Actively Actuated Lug on Sandy Terrain for Reducing”

Ryohei YAMAMOTO

“Relationship between Lug Parameters and Traction Force on Sandy Soil“

Takahiro MATSUNO

“Study on Air Inflow of a Passive Suction Cup”

Masato YONEYAMA

“Proposition of a cable reel using an oscillating level winder arm”

Muhammad Izzat Bin Samsudin

“Development of a Buoyancy and Depth Control Module for an Underwater or Amphibious Robot“

Norzalilah Mohamad Nor

“CPG-based Locomotion Control of a Snake-like Robot for Passing through a Variable Width of Path“

Yi SUN

“Kinematics and Dynamics Modelingof the Planetary Gear Transmission in An Eccentric Paddle Mechanism“

Xuan ZHOU

“Peristaltic motion by a snake-like robot with prismatic joint”

Chao Ren

“Active Disturbance Rejection Control of a MY-Wheel-II Assembly”

・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・ー・