馬教授が実行委員長を務めるROBIO2016(IEEE International Conference on Robotics and Biomimetics)が2016年12月3日〜7日に中国山東省青島市で開催され,無事盛況裏に終了致しました.本研究室からは加古川と田(D4)が研究発表を行いました.

ロボティクス学科設立20周年記念

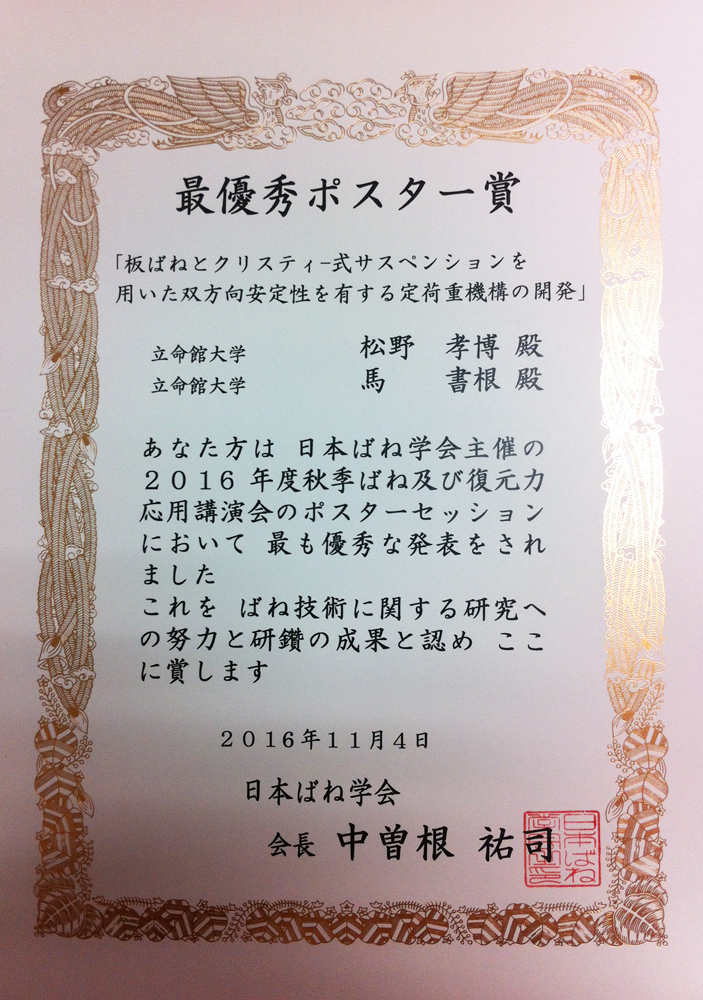

D3の松野が日本ばね学会秋季ばね及び復元力応用講演会にて最優秀ポスター賞を受賞

2016年11月4日(金)に京都で開催された日本ばね学会「秋季ばね及び復元力応用講演会」においてD3の松野が最優秀ポスター賞を受賞しました!

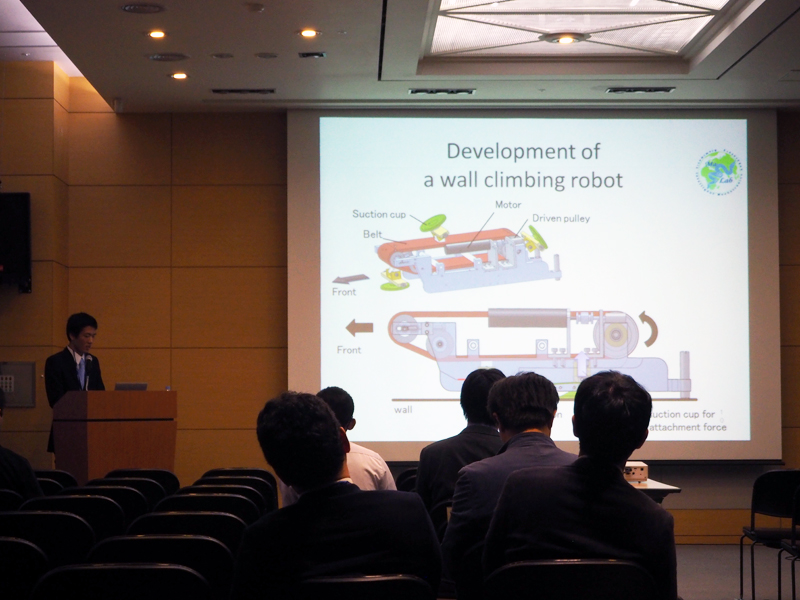

国際会議 IROS 2016 @ Daejeon

JIMA2016 総合検査機器展に参加してきました

9/28(水)~9/30(金)の3日間、東京のビッグサイトで行われた「JIMA2016 総合検査機器展」に参加してきました。

JIMA2016 検査機器展とは、非破壊検査関連の機器・材料・技術・情報が集まる展示会で、本研究室からは管内検査ロボットを出展しました。

今回の検査機器展への来場者は約12,000人、本研究室のブースにも企業の方を中心にたくさんの方に来ていただきました。(配管検査ロボットが垂直に上下するデモがなかなか好評だったかと思います。)

来場者の方からは「すごいね。」「面白いね。」「本当に使えるの?」など様々な意見をいただきました。特に、「このような機能を付けてほしい。」「このような環境に対応できるようにしてほしい。」など現場で働いている人の意見を聞くことで、その分野における検査方法の状況、何が本当に求められているのか、研究室にいるだけでは聞けない意見をたくさん聞くことができました。

さらに、7時間×3日間の展示会を通して、ロボットの耐久性などの問題も知ることができました。普段にこのような実験は厳しいですからね。。。

即戦力としてロボットをインフラ設備の検査に使用したいという方もたくさんいて、実用化に向けて早急に取り組まなければいけないと感じ、焦っています。

この展示会はすごくいい機会になりました。自分たちの研究が研究室内で終わるのではなく、展示会などを通してたくさんの方に見てもらい、将来その研究がどこかで使われるような研究を行いたいですね。

今回は少しまじめな記事でしたね。。。

P.S 展示会に初参加で革靴にも慣れていないため極限に疲れました。

ホテルの部屋に着くと同時に倒れ込むようにベッドへ。お台場の夜景も綺麗でした。

文責 Yuki Komurasaki

ミシガン大学からの留学生ThomasとAnthonyが帰国しました!

ミシガン大学からの留学生ThomasとAnthonyが帰国しました!2人から感想文をいただいたので一部公開させていただきます.

During our stay, we lived in the International House that is located just a short walk from campus. The best thing about I-House is that all the residents can speak English, which makes things easier for us foreigners. Also, there were people from countries all over the world. It was very easy to make friends and share our unique experiences. The dormitory also planned trips and events for residents. We went on a trip sponsored by the mayor, and did zip lining, barbeque, and sightseeing. It was an amazing experience.

Since Ritsumeikan University is fairly close to Kyoto, we were able to go there during the weekends. We visited the many temples, such as the Nanzen-ji Temple and the Ginkaku-ji Temple. It was a very nice cultural experience, seeing the many artifacts that were left behind hundreds of years ago.

The majority of our time was spent in the lab under Professor Ma. The lab specializes in biological intelligent mechanics, or, more simply, robots that mimic animals, specifically snakes. We were assigned to work under PhD student Fabian Reyes, who tasked us with coding a framework for communication between Mathematica and robots. At first, we were clueless, since we never really interacted with hardware before. As time went on, we became more familiar with the tools and equipment. With the guidance of Fabian and many others, we were able to successfully complete our project (Link of project: https://github.com/Anthuang/MathematicaSerialFramework).

All in all, this journey was a very valuable experience to both of us. Not only did we learn how researchers in labs operate, we also learned about the Japanese language and culture. Our newly gained knowledge will certainly help us in the future, no matter what we decide to pursue. If given the chance again, we will definitely come back.

Finally, to everyone that helped us, whether in the lab or at our dormitory, we just want to say: ありがとうございました!

Anthony and Thomas Huang.

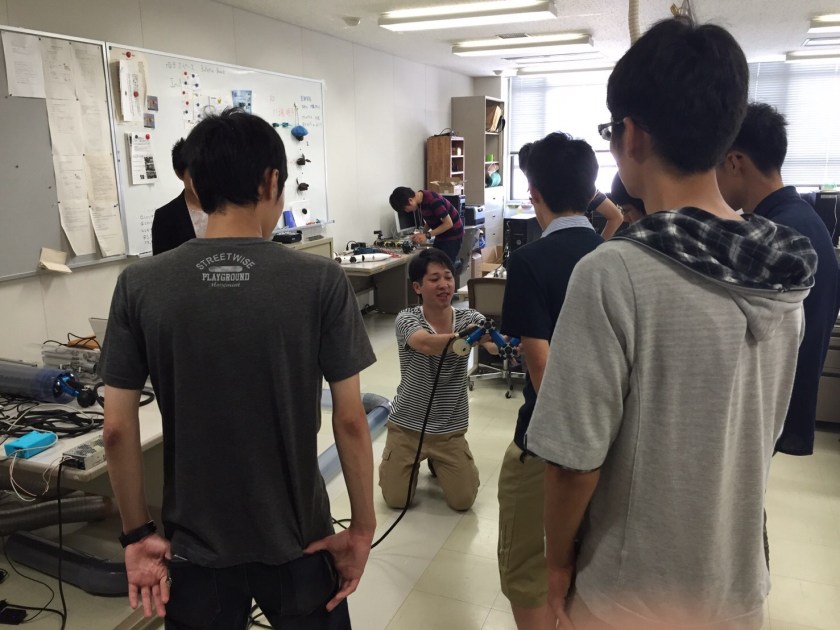

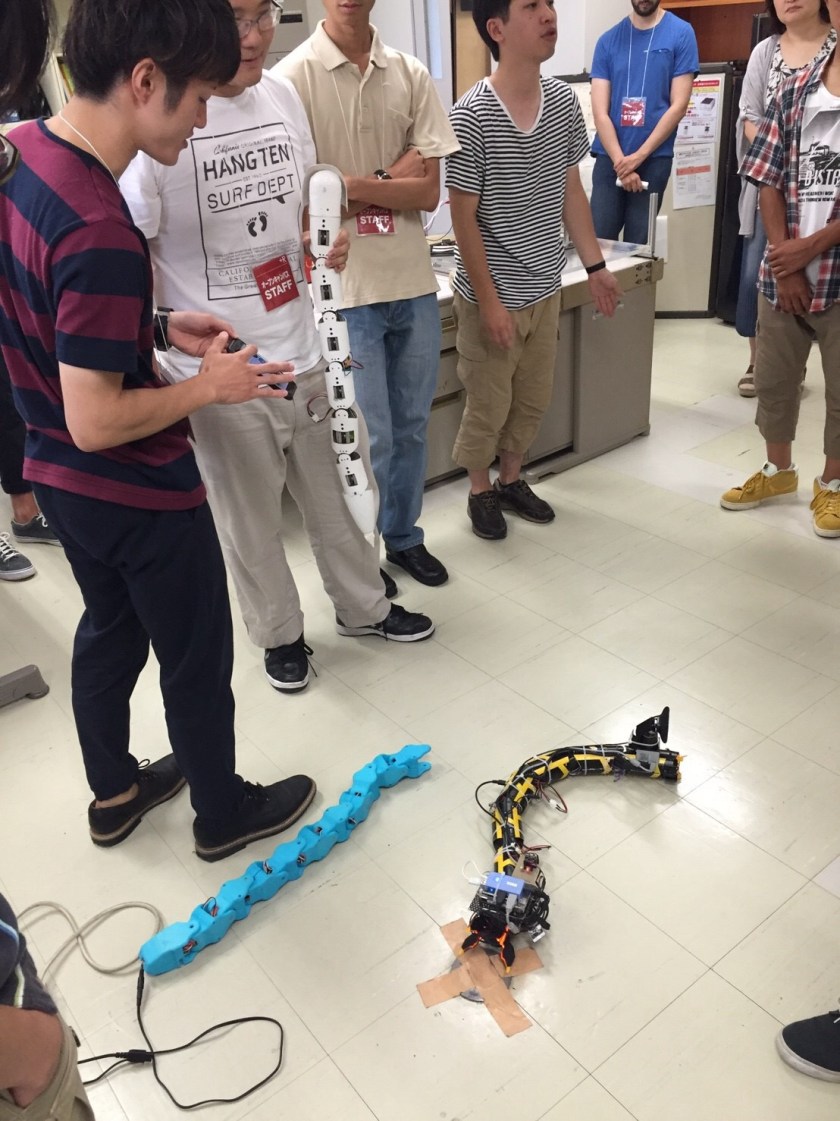

オープンキャンパス 2016

先日、立命館大学のオープンキャンパスが開催されました.本研究室も研究室公開に参加して研究内容の簡単な説明をしました.

熱い日差しのなかたくさんのお客さんが来てくれました.o(*^▽^*)o~♪

展示するロボットがたくさんあったので部屋を二つ使って見てもらったのですが一方の部屋が長細いロボット(ヘビ型・管内ロボット)だらけにw(゚o゚)w

くねくね動き回る我らがトレードマーク ヘビ型ロボットに皆さん興味津々!!

途中でロボットが動かなかったりして焦りましたが無事終了することができました.

ではまたの機会に

文責 松本久宗

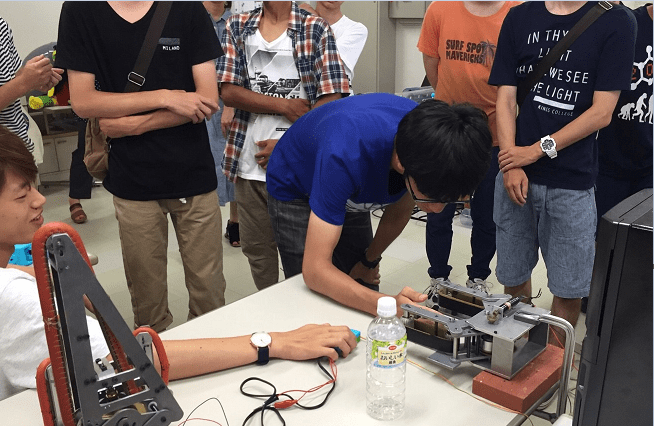

低回生研究室体験

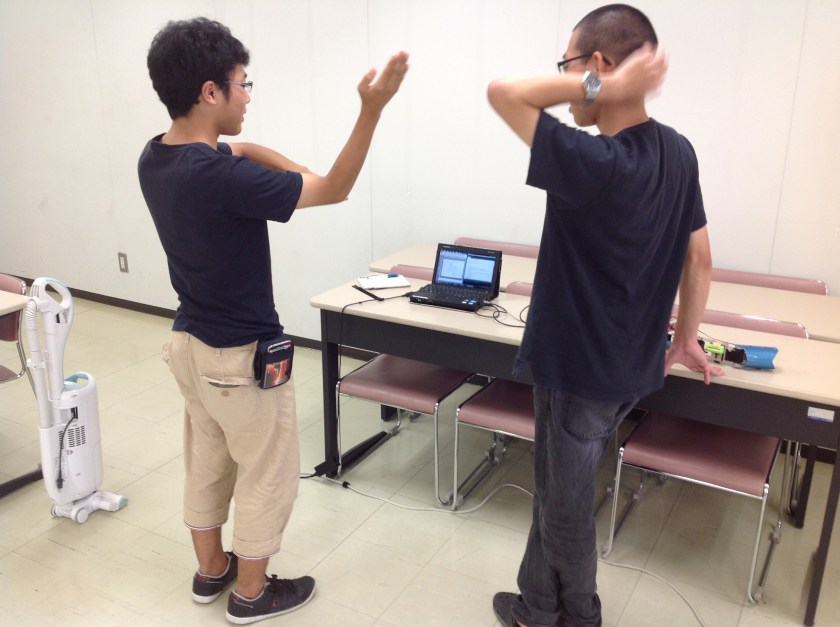

8月3日に本研究室で低回生(1,2回生)の研究室体験を行いました!!

体験の概要は下記の通りで募集しました。

◆研究室: 生物知能機械学研究室(馬研)

テーマ : ヘビ型ロボットの制御プログラム学習

担当教員 馬書根,加古川篤

実施日時 5月下旬から7月初旬までの間の1日間

実施場所 生物知能機械学研究室(イーストウィング5階)

定員 14名(最少実施人数3名)

実施概要:生物の蛇は一本の紐のような体であるにもかかわらず,なぜ滑らか

に移動することができるのか,その移動原理を高校数学で習う三角関数の知識

に基づいて学び,7関節平面ヘビ型ロボットを用いてプログラミング 実習を行

う。最後に、与えられたコース内で動作の正確さと時間を競うコンテストを行う。

参加してくれた学部生は4人!!(思ったより多い)

2グループに分かれてヘビ型ロボットを使ったタイムトライアルに挑んでもらいました.試行錯誤しながらプログラムをいじって両チームともコースを完走できました.

上手く走れたバロメータを書き写して、作戦を考え中

ロボットの頭におもりをつけて動きを安定させようとがんばってます(*^_^*)

学部生から感想

二足歩行ロボットや多脚ロボットとは違い脚がないという中々見ない変わったロボットの動きを見たり、実際にプログラミングしてみたりすることが出来て貴重な体験をして、ロボットは脚で動くだけではないということを実際に体感できてロボットに対する視野を広げることができたかと思います。

プログラミングもαやω、β(パワーポイント内での値)などの値を変えるとロボットの蛇行具合?や速さなどが変わり完全に原理を理解出来てはいないですけど あ、こうなるのか など発見があり面白かったです。

実際に脚がないのにあんなにしっかりと進むことが出来ることに感動しました。(ロボティクス学科1回生)

体験中では、蛇型ロボットの機構とどのようなプログラムをされているか教えていただきました。特に機構は興味深く、車輪は下に取り付けられているものの、原動力はそこではなくて、複雑な過程を踏んで、動かすのを見たときは、実際に作ってみたいなと思いました。 (ロボティクス学科1回生)

文責 松本 久宗

立命館大学理工学部ロボティクス学科設立20周年記念事業のお知らせ

ロボティクス学科設立20周年記念事業

「立命館大学ロボティクス学科の歴史と現在」

主催 立命館大学理工学部ロボティクス学科 共催 機友会

開催趣旨

立命館大学理工学部ロボティクス学科は,1996年に設立され,本年で20年となります.日本で初のロボット専門の学部教育であり,世界的にも極めてユニークな学科として注目されてきました.設立から20年を経て,卒業生は1400人を超え,産業界を中心に活躍しています.20周年を迎える本年に,学科設立/運営や共同研究等でお世話になった皆様への感謝と卒業生(ロボティクス学科教員研究室所属の機械工学科卒業生を含む),在学生,現旧教職員などの交流の場として,本企画を計画致しました.ロボティクス学科の教育と研究の過去/現在を俯瞰し,今後のロボティクスの教育と研究の新潮流の開始点となることを期待しています.

ご多用中とは存じますが,ぜひ本企画に参加頂ければ幸いです.

開催概要

- 日時 2016年11月5日(土曜日) 13:00~19:00

- 場所 びわこ・くさつキャンパス

- プログラム

第I部 記念講演会 コラーニングハウスⅠ C205

13:00~13:10

挨拶 立命館大学 ロボティクス学科の現状 学科長 教授 平井慎一

13:10~13:20

立命館大学 ロボティクス学科設立経緯 教授 川村貞夫

13:20~14:00

1期生講演会 立命館大学スポーツ健康科学部 准教授 塩澤成弘

「Why not choose Robotics? - ロボティクス学科卒業生としてのいま -」

第II部 研究紹介 イーストウイング5階~7階 エクセル3 1~2階

14:10~16:40

立命館大学 ロボティクス学科 研究発表

全研究室の現学生/院生のポスターによる研究紹介と研究室見学

第III部 記念祝賀会 リンクスクエア 生協食堂

17:00~19:00

挨拶 機友会会長 津田雅也(立命館大学客員教授)

参加費用(懇親会費用を含む)

卒業生・一般参加者 5,000円 現学生・院生 1,000円

参加申し込み方法

参加メール連絡 E-mail:kiyukai@gst.ritsumei.ac.jp

振り込み先 ゆうちょ銀行 00900-0-174579 立命館大学機友会

参加申し込みおよび振り込み期限

2016年10月5日(水曜日)

立命館大学 機友会

〒525-8577 滋賀県草津市野路東1-1-1 立命館大学理工学部機械システム系事務室内

萩 祐子

電話 077-561-2664(内線8601) FAX 077-561-2665

ただし,8月10日~25日の問い合わせは26日以降に対応させて頂きます.